Evolution des pratiques et du matériel

Innovations scientifiques et évolution des pratiques de montagne

Découvrez l'impact des innovations scientifiques sur les pratiques de la montagne !

Supervisé et coordonné par Yves Peysson, cet ouvrage est issu d'un colloque sur l'évolution des pratiques de montagne résultat des innovations scientifiques.

Au cours des dernières décennies, ce processus a été marqué par une formidable accélération résultant non seulement des progrès spectaculaires de la connaissance, mais aussi de la rapidité avec laquelle s'est effectuée leur assimilation au sein de la société.

Le livre, richement illustré, rassemble les contributions de scientifiques, sociologues et pratiquants au sein de cinq grandes parties :

- Les matériels de progression en sécurité

- La révolution des fibres synthétiques

- La physiologie et les performances

- Les technologies de l'information et de la localisation

- L'évolution des matériels et les conditions d'appropriation par les pratiquants : un éclairage sociologique

Prix unitaire : 10 € TTC (frais de port inclus)

Petite histoire du cramponnage à la française

Dans la revue La Montagne et Alpinisme de décembre 2008

petite histoire du cramponnage à la française.pdf

Evolution des pratiques et du matériel d'alpinisme et d'escalade

La raquette à neige est utilisée dès le néolithique. Elle était alors en bois tourné, peaux et boyaux. Les chasseurs préhistoriques utilisaient également des patins de bois pour se déplacer dans la neige. Des gravures rupestres et des skis fossilisés ont été retrouvés.

Au XVII ème siècle, découverte des montagnes par les topographes militaires et scientifiques

Au XVIII ème siècle, la montagne comme déstination touristique

Dès le XIX ème siècle se développe une conception sportive de l'alpinisme

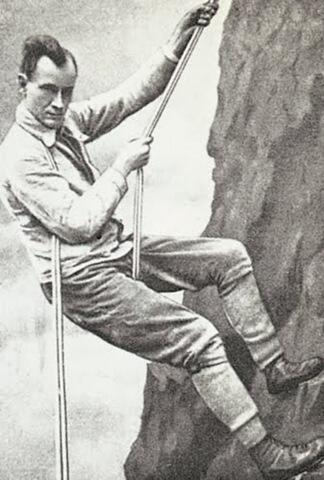

• Paul Preuss (1886-1913/autrichien) s’illustre principalement pour ses ouvertures (1.200 voies dont 300 en solo intégral !) et sa philosophie ultramoderne de l’activité. Il prône l’escalade libre en ne s’aidant que des prises du rocher et non en utilisant le matériel mis en place, la corde ne devant servir qu’à assurer le second de cordée. Selon lui : «Un grimpeur ne devrait entreprendre que des projets qui sont en deçà de son plus haut niveau de compétence» et «doit toujours être capable de redescendre en désescalade par la voie d’ascension».

En 1911, Paul Preuss, à la recherche de la perfection, réussit l'ascension de la face est du Campanile Basso, dans les Dolomites occidentales, seul, sans piton, sans corde et redescend par le même itinéraire sans l'aide de la corde. Cette paroi est équipée aujourd'hui de plusieurs pitons et réclame beaucoup d’attention aux grimpeurs d’aujourd’hui... L'escalade courte et exposée, haute de 120 m, présente des passages du cinquième degré de difficulté. Contrairement à l'exploit contraint de Lochmatter, ici c'est en toute liberté d'action et de décision que l'on escalade et désescalade une paroi du cinquième degré de difficulté…

- En cette année 1911, paraît dans la revue Deutscher Alpenzeitung, sous la plume de Paul Preuss, l'article clef concernant les moyens de l'escalade. C'est le début de l'immense polémique sur l'utilisation de moyens artificiels en escalade « de même que l'alpinisme diffère de l'art de grimper ... la solution d'un problème d'escalade peut être du point de vue de l'alpinisme dépourvue d'intérêt... le respect du style, qu'il s'agisse d'alpinisme ou d'escalade pure, devrait être la règle formelle pour chaque grimpeur ».

- Le piton, la corde, la descente à la corde, rien ne résiste pas à la critique de Preuss, c'est le rejet de tout moyen artificiel. Mais le prophète ne pourra être suivi car l'exigence était trop élevée ...

L'escalade artificielle

En 1911, Hans Fiechtl, l'inventeur du piton moderne, est le premier à les utiliser comme moyen de progression. Avec H. Hotter, il gravit l'arête est-nord-est du Feldkopf sur la Zigmondyspitze, dans les Alpes orientales, des passages présentent des difficultés importantes d'escalade artificielle (A2). Particulièrement critiqué pour son emploi systématique des pitons de progression - la crucifixion des parois - il est traité par le Trentin Tita Piaz, l'un des artisans de la polémique sur les moyens de l'escalade, de « gangster du rocher, de jongleur des passages défendus».

- En 1911 avec l’emploi des pitons, Angelo Dibona le guide de Cortina réussi l’ascension de la paroi nord de la Laliderwand dans le Karwendelgebirge.

- En 1912, en appliquant les nouvelles techniques de traversées à la corde, d'assurage et de progression avec l'aide des pitons, dans une grande paroi, Hans Dulfer réussit avec un compagnon l'ascension du versant est de la Fleichbank et la face ouest du Totenkirchl dans le Kaisergebirge. Plus rien n’arrêtera les grimpeurs…

- Cette même année Angelo Dibona et ses compagnons réussissent l'ascension de la face sud de la Meije, dans le massif des Écrins. Dibona apporte dans les Alpes occidentales le savoir-faire des Alpes orientales.

Le refus des Britanniques

Les Britanniques, au sein de l'Alpine Club, prennent position contre l'utilisation des moyens artificiels et des pitons. Ils vont rester longtemps à l'écart de la « conquête » des grandes parois rocheuses des Alpes avec pitons, et ne réapparaîtront dans les Alpes que cinquante années plus tard en ayant beaucoup évolués concernant l’emploi des pitons, jusqu'à trouver une solution plus satisfaisante avec les coinceurs, d’abord des boulons dès 1960, puis des outils plus élaborés dès 1970…

Les deux façons de faire

C'est en 1914 qu'il faut situer l'origine de deux pratiques antagonistes de l’escalade : les adeptes de l'escalade sportive et ceux pour qui l'escalade est une simple moyen de l’alpinisme.

- L'escalade sportive est surtout pratiquée sur les falaises des Iles Britanniques et en Allemagne de l'Est avec des règles précises, on doit grimper sans aucune aide extérieure et réaliser l'assurage par des moyens naturels, refus de l'utilisation des pitons comme moyen de progression, d'aide ou de repos bien sûr, mais également comme moyen d'assurage. L'assurage naturel qui utilise les reliefs de la roche - béquet, prise ou anneau naturel de la roche, etc.- sera uniquement réalisé à l'aide d'anneaux de cordes, de nœuds et pierres coincés dans les fissures de la roche et beaucoup plus tard par l'utilisation des coinceurs métalliques. Les pratiquants de cette discipline sportive ne chercheront curieusement pas à exporter cette façon de faire en haute montagne et on laissera bien seul Paul Preuss prêcher la bonne parole.

- Chez les grimpeurs des pays alpins, l’escalade est un simple moyen de l’alpinisme, cette pratique va rester longtemps influencée par l'école germanique née dans les Alpes Orientales. La rigueur du geste sportif pèse faiblement devant l'engagement moral et le dépassement physique. En une phrase : la fin justifie les moyens. La fin étant le sommet, le mythe de la paroi impossible ou encore l'affrontement des incertitudes de la montagne…

Le Groupe de Haute Montagne

- En l’année 1919, naissance d’un alpinisme français organisé…

Au lendemain de la guerre, "issus d’un petit groupe de grimpeurs formé à la veille de la guerre qui en a retardé l’essor" Jacques de Lépiney et Paul Chevalier fondent le Groupe de Haute Montagne, pour un temps section de Club Alpin Français…

Leurs entreprises alpines, un peu plus tard renforcées par celles des Jacques Lagarde, Henry de Ségogne et autres, vont les conduire en peu de temps au même niveau de performance que nos voisins austro-allemands, suisses et italiens…

Un manuel du Club Alpin Français

- 1934, le Club Alpin Français fait paraître avec la collaboration du Groupe de Haute Montagne un Manuel d’alpinisme. Sont décrits les pitons, les mousquetons et la technique du rappel en S qui apporte une bonne sécurité dans son utilisation… La technique du rappel en S venait remplacer la kletterschluss et autre méthode genevoise très dangereuses dans leurs utilisations…

1933 : Pierre Allain invente le mousqueton en alliage léger (65g au lieu de 140g) avec l’amélioration du ressort.

Il invente Le sac de couchage en duvet (mais le principe du sac de couchage existait déjà), la cagoule de bivouac, le pied d’éléphant, la veste en duvet. Ces équipements constituent une révolution pour les alpinistes car ils autorisent désormais de véritables bivouacs en haute montagne.

1947: la corde nylon est mise au point, sur les conseils de Pierre Chevalier, membre du G.H.M., par les établissements Joanny. C’est une corde à fils parallèles de nylon avec gaine tressée. Jusque-là, on grimpait avec comme seule protection la corde en chanvre. Celle-ci cassait pour une chute libre d'un mètre sous une charge de 80 kg, la sécurité pour le premier de cordée était inexistante, avec le nylon, le progrès va être décisif…

1958: le mousqueton léger en alliage d’aluminium (zicral) pour l'escalade libre est mis au point... Il résiste convenablement aux chutes éventuelles des grimpeurs…

- Les broches à glace

Les pitons à glace inventés par Welzenbach dans les années 1930, de simples lames métalliques, se perfectionnent et dans les années soixante sont proposées des broches tubulaires à glace, des tiges coniques à épines, toutes pénètrent la glace en étant frappées à l’aide du marteau-piolet.

Apparaissent également les modèles autrichiens en tire-bouchons… Cette broche en forme de tire-bouchon que l’on vise directement dans la glace est une tige d’acier de 5 mm avec sa spirale matricée, sa première utilisation est une épreuve pour les nerfs, pourtant sa tenue à l’arrachage en glace dure est surprenante… La broche vissée va avoir un bel avenir…

- Les pitons américains

_ En1962, les pitons américains en acier spécial raide et très élastique traversent l’Atlantique, ils sont très bien adaptés au granite, sont facilement utilisables, réutilisables et récupérables. Ils ont été inventés et utilisés par John Salathé pour l’ouverture de Lost Arrow dans le Yosemite en 1946. C’est l’apparition des Bong, des Leeper, des Angle et autres Rurps… Les pitons classiques en acier malléable conservent cependant leurs avantages dans les parois calcaires…

- Les coinceurs

_ En 1960, première utilisation des coinceurs - les nuts - par les grimpeurs britanniques sur les falaises du Snowdon, dans le Pays de Galles. Les Britanniques qui s'interdisent le plus possible l'utilisation de pitons vont trouver une solution élégante pour l'assurage, en coinçant dans les fissures naturelles de la roche des pierres puis des petites pièces de métal - d'abord des boulons - reliées à des anneaux de corde. L'emploi de ce moyen d'assurage va se répandre... d'abord dans les Iles Britanniques puis aux Etats Unis.

_ En plus de son élégance, ce moyen de protection permet souvent de réduire beaucoup l’exposition de l’escalade, mais en transformant certains grimpeurs en panoplie complète…

_ Utilisés dans les Alpes dès 1969, les coinceurs verront leurs formes s’améliorer avec les fameux hexentrics, stopper, bicoin, titons et autres copperhead…

_ Dès 1972, un constat inquiétant est fait concernant l’usage les pitons américains en acier spécial. Ils détériorent le rocher, certaines fissures du Yosemite sont irrémédiablement abimées… Nos collègues américains viendront chercher une issue dans les Iles Britanniques avec l’emploi des coinceurs…

_ En 1978, un progrès énorme est proposé par le Nord-américain Ray Jardine, un coinceur automatique et réglable de type Friend, reposant sur l’opposition de deux cames et plusieurs fois améliorés depuis pour arriver aux merveilles de technologie que nous utilisons aujourd’hui…

1966 : Les Arva naissent aux Etats Unis.

1970 : Apparition du niveau Abominablement Difficile (7ème degré), développement de l’utilisation de la magnésie – Tous les 8000m ont été gravis.

- Les chaussons

_ En 1974, les chaussons d'escalade du type Pierre Alain deviennent l'outil indispensable pour toutes escalades rocheuses difficiles, en tous lieux…

_ En 1981, apparition sur le marché de chaussons d'escalade de fabrication espagnole avec un caoutchouc très tendre et comportant en additif de la résine. Ce matériel va permettre de nouveaux progrès.

- Le baudrier

_ En 1975, généralisation de l'utilisation du baudrier comme moyen de sécurité en escalade. Jusque là, les grimpeurs s’encordaient à la taille directement avec la corde, sauf pour les escalades artificielles en fabriquant eux-mêmes un baudrier rudimentaire…

la généralisation de l’usage de nouveaux pitons à expansion, les «spits», va permettre de faire très rapidement évoluer le niveau.